Correspondência aberta é uma série de 5 postagens de blog proposta pela artista Ana Cláudia Almeida como parte da programação de encerramento do ciclo 2 do programa de residência Pivô Pesquisa, Desktop Aberto. A artista propõe trocas de imagens entre ela e 5 pessoas convidadas, cujo trabalho já acompanha e com quem já possui diálogo aberto.

Cada pessoa convidada envia 10 imagens e recebe 10 imagens de Ana, e ambas criam uma pergunta para cada imagem recebida, a qual é respondida pela mesma pessoa que a enviou. Foram convidadas para esta troca, a curadora Ariana Nuala e artistas Ana Clara Tito, Carla Santana, Iagor Peres e max wíllà morais.

Ana Cláudia Almeida: Acho interessante como os pacotes de grãos empilhados me lembram um gráfico de barras, e ao trazer para a questão da presença, e dentro da arte contemporânea, penso na constante luta que pessoas racializadas travam para garantir um contingente mínimo dos seus em alguns espaços. Os grãos me trazem a ideia de que para a continuidade da presença é preciso que se construa uma base que garanta a sustentação. A curadoria muitas vezes se torna o ponto de contato da instituição com as-os artistas, ao passo que o educativo a ponte do público para com o trabalho de arte, e consequentemente para com as-os a artistas também. Imagino que, por atuar nas duas frentes, muitas vezes você se depare com questões sensíveis à construção de presença para pessoas racializadas nos espaços de arte. Quais são hoje os principais desafios que você enfrenta neste sentido?

Ariana Nuala: Acho que a grande questão sobre continuidade e presença é a percepção sobre tudo o que sempre esteve invisível. Eu diria até mais do que perceber algo, é necessário entender toda virada epistemológica que ocorre quando você compartilha com o invisível, e não apenas um apagamento que se expande para aniquilamento de cosmologias, mas que estão presentes também nas políticas de invisibilidade nos setores dos espaços de arte e em suas distribuições de poder e tomadas de decisão.

Há espaços que compreendem o que fazemos como algo passageiro, não há uma complexidade sobre a permanência de um trabalho e também um arquivamento das relações, uma memória. Existe uma ausência de responsabilidades que parecem se limitarem a construção de programas, enquanto realmente não se trata de um programa público criado de vez em outra, mas sim um comprometimento ético através de mudanças nas diretrizes das instituições e da formação constante para suas equipes, ou seja, planejamento financeiro para que isso seja possível, e vontade e desejo para entender os trânsitos que de fato não podem ser ignorados nesta mudança. Talvez as instituições precisem compreender também seu papel de produção de saúde, quando estivermos em espaços em que a educação e a saúde estejam em pontos com culminantes, talvez os desafios ainda existam (para que possamos andar), mas os desgastes sejam menores.

AN: Ana, há uma relação no seu trabalho que me interessa bastante apesar de acompanhar muitas vezes a imagem do seu trabalho, principalmente por instagram, e não a materialidade em si, e de ter sido um encontro vê-lo numa ida ao RJ. Então… acredito que observar o material e perceber seus estados de decomposição é uma chave para o entendimento de como o tempo age num corpo e como a fricção deste corpo com outras matérias também acelera ou diminui seu próprio estado. É um atravessamento que transforma o olhar colonial sobre processos decompositórios, atrelados muitas vezes as rugas, as falhas, ao erro e constantemente atingindo as possíveis habitações do esquecimento. Pensei muito nos nossos mais velhos, avós e avôs enquanto olhava suas imagens, e quanto este lugar do esquecimento ainda é uma realidade para muitos de nós. Como interessa a você os movimentos, e talvez as estratégias, para a continuação deste estado que não é só decompositório, mas de transmutação, e que apresenta uma perspectiva complexa que não coloca os corpos em uma estanca de inutilidade enquanto aparentemente gastos?

ACA: Eu gostei muito desta pergunta porque me interessa justamente a continuidade das coisas. Se eu digo que tenho fé no trabalho é porque acredito que após o momento de fundo do poço, e tem que vezes sujeito o trabalho à condições que o tornam muito parecido com descarte, chega em lugares que só alcançou porque viveu. Pode parecer uma metáfora piegas da vida, mas acho que é muito real, não penso que o trabalho ou nós fiquemos melhores depois de passarmos por lugares difíceis, mas penso que o que ambos se tornam só é possível a partir da experiência. Idoso é uma coisa muito peculiar, cara. Às vezes reproduzem um monte de coisa errada e são cheios de manias, e não quero passar a mão na cabeça de ninguém por causa da idade, idoso é tão adulto quanto qualquer outro e precisa ser responsabilizado pelos seus atos, mas têm uma certa de liberdade de fazer o que quer, a hora que quer (quando a saúde permite, obviamente), falar o que pensa, com uma calma de quem já viveu a beça, e gosto da ideia de um trabalho que já é experiente também, que tem história pra contar.

ACA: Eu lembro do programa Afrotranscente, que Diane Lima promoveu em São Paulo durante alguns anos. Na edição de 2016 participei como artista selecionada, e foi ali que considerei pela primeira vez a possibilidade de trabalhar de fato com arte. Foi uma ocasião marcante para a minha pesquisa, mas lembro da sensação de deslocamento que tive, a maioria massiva dos palestrantes, que eram artistas já experientes tinha a espiritualidade como elemento importante das suas investigações. Assim como uma parte expressiva da população negra da periferia do Rio de Janeiro, venho de um contexto bastante cristão evangélico e me senti um tanto desconectada de algumas discussões que aconteceram no AfroT, por exemplo. Não tenho interesse em discutir espiritualidade com o meu trabalho, mas sei que parte do meu repertório visual está muito relacionado à vivência evangélica que, no meu caso específico, negava a elevação de representações da figura humana ou animal, bidimensional ou tridimensionalmente. Quase me parece que, à medida que o neopentecostalismo avança nas periferias, as religiões de matriz africana se tornam mais presentes nas artes visuais como assunto importante da poética de vários artistas negros. O que ao mesmo tempo é um apontamento de resistência da cultura tradicional negra, também pode criar sensações de desconexão do que é ser negro na perspectiva contemporânea para uma massa periférica. Como o educativo nas instituições de arte pode contribuir para gerar a aproximação de pessoas negras periféricas deste aspecto tão importante da produção artística negra contemporânea brasileira, que é a espiritualidade como eixo de produção?

AN: Ana, essa pergunta é importantíssima, acredito que primeiro dentro do corpo educativo precisamos ter pessoas negras periféricas para entender as abrangências desse corpo. Eu gosto de pensar sobre uma experiência que tivemos no museu em que trabalho numa exposição de fotografia que apresentava uma série de imagens sobre a Jurema Sagrada. Neste momento na instituição, muitas educadoras não conheciam o contexto desta religiosidade, que vem de um tronco-matriz indígena, mas que passou por hibridizações em determinados contextos através dos movimentos de aquilombamento, como no Quilombo do Catucá que teve presenças de identidades indígenas, ciganas e de negrodescendentes numa resposta de resistência anticolonial, e assim a Jurema em sua prática se organiza na presença destas ancestralidades. Assim, acabamos por receber no primeiro dia de visitação, uma escola evangélica periférica da cidade do Recife, e tivemos uma resposta muito positiva do grupo e dos professores porque conseguimos trabalhar os aspectos históricos da construção de Pernambuco a partir da história da Jurema, também fizemos exercícios que fossem de um eixo mais botânico, e por fim estávamos discutindo disputas de narrativas que partiam das imagens, mas que atravessavam um contexto sobre a própria ficção do que é nordeste e este território. Então, gosto de pensar que o papel do educativo quando estamos falando sobre religiosidades de matriz negra ou indígena, é a máxima de um processo de transdisciplinaridade, em que os fundamentos religiosos não são diretrizes do discurso até em respeito a essas tradições, mas o tracejar que é podemos percorrer sobre este feito levanta discussões que questionam a noção de povo brasileiro. Logo, como as cosmologias estão interligadas com a construção de territórios podemos ampliar a discussão para lugares que socialmente nos conecta. Até porque as vivências num contexto petencostal não podem ser ignoradas, é um exercício constante entender que o gospel também é uma referência da negritude agora, assim como Jesus está muitas vezes atrelado em rezas indígenas. O que estamos fazendo discute as etapas desses caminhos para assim aprofundar as questões sobre perspectivas anticoloniais, que é o que acredito e tenho feito.

AN: Ainda um pouco sobre a questão acima, fico me perguntando sobre esta percepção decompositória, e como ela pode ser um ponto no seu trabalho a depender do material e da sua intencionalidade. Penso como foi para você mediar as relações sobre a durabilidade e também os dribles que são possíveis de serem feitos para a construção de uma maior permanência. Como foi percebido para ti estes novos desenhos que se formavam a partir das acumulações espaciais, ou seja, das interferências climáticas e que eram provocadas por cada ambiente?

ACA: A questão da durabilidade pra mim tem se encontrado no poder de transformação das coisas. Vou guardando os vestígios de trabalhos que viram outras coisas, outras pinturas, ou a mesma pintura que vai mudando com os meses também. A capacidade de reinvenção tem sido a chave, o registro dessa performance por exemplo, o que sobrou da pintura, hoje está em outras duas telas novas.

ACA: Por a fortuna de pessoas ricas ter como base o extermínio e a exploração, a devolução provavelmente não aconteceria por métodos amigáveis. Não existem soluções simples, mas pegar a força e ao mesmo tempo fortalecer economias de giro de dinheiro de pessoas negras para pessoas negras me parecem estratégias interessantes. Como você enxerga que poderíamos trabalhar estratégias de retorno de fortuna, roubada de nós, dentro do circuito artístico?

AN: Bem… Esta pergunta é algo que me faço todos os dias, primeiro porque há uma necessidade de mapearmos quais são os fundos que podemos contar de forma estratégica, quais são as instituições parceiras e quais trânsitos precisamos fazer para aumentar nossos recursos. Quais são as éticas para chegarmos ao dinheiro? Quais as diferenças e semelhanças entre negociação e mediação?

Penso que rodas de compartilhamentos através de quem vivencia essas experiências de articulações financeiras são fundamentais para o desenvolvimento autônomo de mais processos, então é uma forma de apoio e incentivo a projetos que permanecem em uma perspectiva estritamente independente, por uma falta de escolha. É necessário falarmos sobre dinheiro e também olharmos atentamente como a sociedade vem perpassando as diferenças entre o tempo escravista e o as condições de trabalho da maior parte da população negra mundial. Quem está sublinhando as semelhanças que estão nos resquícios da colonialidade e o que ainda é preciso de ser pontuado para haver uma distribuição de recursos e apoios? Então… vale uma revisão temporal para entendermos o que ainda continua e quais são as vias de escapes para nos fortalecermos. Aqui por exemplo, tenho visto muitas articulações de coletivos entre os estados da região Nordeste. Há também uma conexão entre o NO e NE do país para pensar estratégias de distribuição de dinheiro para práticas artísticas que retornam para estes territórios.

AN: O ovo, eu fiquei realmente feliz quando vi essa imagem do ovo quebrado. Acho que conseguimos falar de uma ideia que percorre muito os discursos sobre fim de mundo, pois esta matéria-prima sempre foi muito associada às ideias de gênese em várias culturas como a egípcia, por exemplo. Existem imaginários complexos sobre a origem do mundo, algumas concepções sobre um ovo cósmico que é o princípio da vida e também é alimento. Recentemente eu estava fazendo um acompanhamento de uma artista que sempre desenha ovos, uma investigação desse símbolo e de sua recorrente aparição em distintos trabalhos de artistas como o clássico da Anna Maria Maiolino. Enfim, mas quando você trás a imagem do ovo quebrado, eu acho ótimo realmente porque pra mim rompe um pouco com essa busca pela origem, pela gênese, acho que sou muito apegada aos conceitos que Glissant apresenta, uma ideia de mundo caótico que não está fixo e é complexo, que modifica a noção de enraizamento de mundo. Gosto disso porque é um pensamento excelente que contribui para falarmos enquanto corpos diaspóricos, que reconhecem os fluxos e as processos de transformação que nos atravessam a partir da própria colonialidade. Fico pensando um pouco sobre a forma que nos conhecemos, através do TROVOA que se inicia no RJ, mas que hoje eu já percebo uma total desterritorialização do RJ, que por exemplo a ideia de ovo quebrado, talvez para nós faça muito mais sentido do que um ovo fixo e uma gênese porque este não conseguiria dar conta das especificidades que vamos aprendendo em cada território e da ampliação sobre os debates que constituem um corpo radicalizado nesta ideia de Brasil. Como pra você tem sido participar destas quebras de ovo hahaha?

ACA: O ovo quebrado vira mais um ingrediente do que um começo de vida, né? Faz bolo, faz panqueca, pudim, vira outras coisas que não são ovo, e se torna só mais um contribuidor, geralmente atua na liga da coisa. Quando pus essa imagem nem me passou pela cabeça a ideia de gênese, e foi ótimo ver a sua leitura, porque fez a minha mente ir para outros lugares. Se Trovoa RJ fosse um ovo acho que realmente seria muito mais um ovo quebrado que integra uma receita de muitos ingredientes, do que um ovo fecundado que evolui até virar uma galinhona. Nisto talvez um bolo seja uma comparação ruim para Trovoa por o final ser muito homogêneo, mas a ideia de um todo composto por muitos elementos completamente diferentes acho que se conecta muito com o que a gente faz.

ACA: Eu amoooo esta imagem. Estava falando com Carla Santana na outra correspondência, imagens de familiares aparecem aqui ali nessas nossas conversas, e tem sido um deleite. Vou te perguntar algo bem parecido ao que perguntei a Carla. Ao considerar o amor como fundamental para a vida plena de mulheres negras, quais são as suas perspectivas de futuro e envelhecimento com amor, cuidado e acolhimento, para além da ideia tradicional e heteronormativa de família?

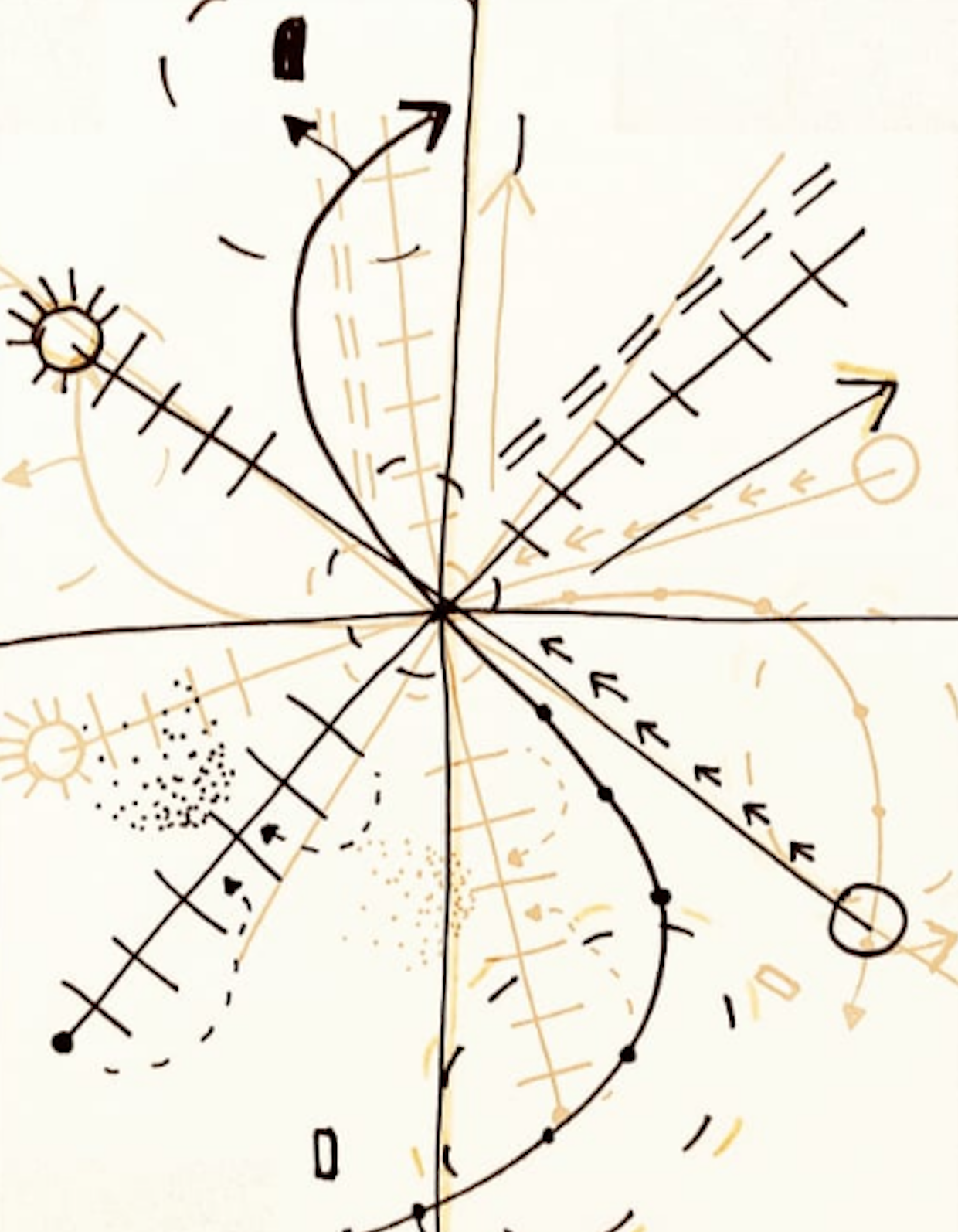

AN: Recentemente fiz um trabalho com Ana Lira e Rita Vênus, e Rita que é curadora apresentou uma leitura de mapa astral para uma conversa crítica que estávamos. A partir daí, elas começaram a ler meu mapa, eu não entendo muito sobre isso, mas foi falado que na Casa 4, a casa da família, era um ambiente inabitado pelos meus planetas. Quando isto foi dito, pensei em quanto sempre fez parte da minha vida ressignificar o espaço familiar. Soy hija única, e apesar de ter poucos parentes de primeiro grau, tenho uma família enorme pela minha tia-bisavó que se chama Adélia, a quem minha avó Marlene (a do meio) tinha um carinho enorme, e que é a única desta foto que não está tomando cerveja. Minha tia Adélia era um charme, porém em seu lugar de matriarca muito tradicionalista e estritamente religiosa dentro de uma visão evangélica, e meus tios e tias seguiram dentro da religião. Minha tia Dal, a senhorinha de vestido preto florido era irmã de tia Adélia e completamente disruptiva neste lugar do evangelho, eu a amava muito, ela não teve filhos e não se casou, apenas curtia sua vida e nunca negou um copo de cerveja. Ao passar dos anos, elas foram se tornando memórias e presenças dentro do meu próprio corpo, sinto o cheiro delas dentro de mim. Mas de fato, com o tempo sem suas presenças físicas encontrei um suporte enorme dentro da amizade e de circuitos de afetos que não estavam atrelados a uma relação sanguínea familiar, e logo deixei de acreditar nesta apenas como uma única possibilidade. Por não ocupar uma trajetória normativa no meu corpo e nas minhas relações nunca me senti acolhida por uma tradição heteronormativa e binária. Sinto que tenho cuidado das minhas e sou cuidada por elas, uma rede de apoio que extrapola territórios e que numa perspectiva dissidente atravessa de fato fronteiras, onde também reconhecemos as ancestralidades do agora. Sempre me imaginei com 90 anos era como um sonho que tinha recorrentemente na infância, não conseguia ver nada além dos 9 e dos 90, era como se o meio fosse opaco e talvez por ser um caminho que eu soubesse que teria que assentar de formas distintas das que estavam postas por eu não caber e não querer pertencer há alguns espaços. E que apesar de toda violência e a não garantia sobre chegar aos 90 anos, eu sei que sem esses abraços que estamos construindo através de articulações, esses lugares seriam muito mais tortuosos. Adoro pensar o lugar do amor dentro dos estereótipos e arquétipos das radionovelas, minha mãe queria ser jornalista e seu sonho era narrar grandes épicos românticos. Estou tramando um projeto que mergulhe nesse amor, nos resquícios e nas labaredas que ainda circulam nas nossas relações, chamei a Paulete Lindacelva e a Micaela Cyrino para construirmos juntas brincando e investigando um pouco com essa ideia de melodrama que percorre toda narrativa desde dito América Latina, vamos ver o que vai dar hahahahahah…

AN: Eu amo a Rihanna. Sempre me imagino dançando junto com ela e me divirto. Porém, tem um movimento que eu gosto de lembrar sempre quando falamos da Rihanna, e que é uma ação de escape: tão escorregadia quanto um peixe embaixo d’água. Vou explicar… Fico pensando que ao mesmo tempo que eu adoraria que ela lançasse um novo álbum, eu adoro o fato de que ela está se dedicando a outros fazeres como sua marca de maquiagem, a Fenty Skin. Ela responde em algumas entrevistas: não vou fazer música apenas porque querem, mas quando eu sentir que é o tempo que quero (ela está sem lançar nada desde 2016), e enfatiza as relações abusivas sobre a pressão de um lançamento e que o fato de que ela não lançou nada desde então, não significa que ela não tem trabalhado musicalmente.

Ana, imagino que você curta a Rihanna tanto quanto eu, e eu me perguntei sobre o que você diante essas capturas mercadológicas que instigam a pressão no corpo por um produto e muitas vezes causam uma sensação de trabalho ininterrupto dentro das artes visuais. Logo, enquanto curadora e educadora sempre fico pensando sobre o cuidar e o tensionar, e sabemos que o ritmo de produção muitas vezes tem uma prática de fastfood e acabam por ignorar o que os nossos processos dizem, uma relação sobre o tempo e um olhar para suas nuances. Como você tem lidado com isso?

ACA: Não tenho lidado rs, é uma questão complicada pra mim, tenho um tempo estendido de trabalho e alguns processos são muito longos, me sinto pressionada a ter um ritmo x ou y de colocar coisas no mundo, ao mesmo tempo que às vezes não me dou conta de conquistas que realizei por esperar um resultado muito específico do que eu deveria fazer como artista. Por exemplo, em 2019 eu, coletivamente com Clara, Carla e Laís, fiz uma pintura, de 13x18m para o Theatro Municipal, fiz uma infinidade de desenhos, contribuí muito ativamente na articulação do Levante Nacional Trovoa que foi e é lindo, mas que deu muito trabalho, participei do curso de Deformação no Parque Lage, que me trouxe muitas coisas ricas para a vida e que foi bem intenso, expus no MAM-RJ um trabalho grande que eu não tinha nenhuma previsão de trazer pro Rio, fora toda a articulação de Trovoa RJ, os Chás de Verão, o circuito Noite no Hélio Oiticica, na Mesa e no Bela, participei de 12 coletivas, e ainda fechei com chave de ouro com uma vídeo instalação que eu queria fazer a anos em ESTOPIM e SEGREDO nas cavalariças do Parque Lage. Mesmo assim me vi várias vezes frustrada porque justo em 2019 eu fiz um total de 2 pinturas, e por isso me senti improdutiva, no ano que eu mais trabalhei em arte. A gente é muito careta nas possibilidades de se viver, sabe? Mesmo a galera da arte que se acha pra frente a beça. Por isso certa tá a Rihanna, tá fazendo música no ritmo dela, enquanto está ativa em 1000 outras coisas, e mesmo que não estivesse também, acho muito que a hora que for pro mundo vai ser especial <3.

ACA: Neste trabalho da Deba Tacana, a instalação foi feita em uma árvore que ficava em uma área externa do Museu da Abolição, na exposição Entremoveres. Além dele, outros trabalhos ficaram expostos no jardim, também houve também uma mostra de graffiti e lambes no muro do museu, um programa de performances e ações educativas. Me parece que houve um esforço curatorial-educacional de traçar diálogo com a rua, considerando aqui a rua como o lugar onde as pessoas estão, e não necessariamente o espaço físico, num projeto expositivo que não era auto-contido, mas que era muito de trocas. Você poderia contar mais sobre o processo de curadoria/articulação de Entremoveres?

AN: Quando Ana Lira foi convidada para articular o TROVOA PE, ela não estava na cidade e me contou sobre a proposta, logo depois como num telefone sem fio eu conversei com a Kalor Pacheco e assim, como com cartas na mesa fomos entendendo quais seriam nossos objetos neste levante.

A primeira questão é que não poderia ser feito uma seleção das artistas, obviamente houveram convites para serem agrupados ao corpo de trabalho, mas a articulação pediu um desmembramento do fazer curatorial que seleciona e classifica. Entendemos de maneira muito simples que era preciso que nos encontrarmos, discutirmos, conversamos… Então o pensamento espacial da exposição, foi feito muito pelas próprias demandas dos trabalhos e seus significantes. Não faria sentido descolar artistas (Nathê Ferreira, Anne Souza, Priscila Ferraz etc.) que utilizam a rua enquanto suporte e criação para dentro do ambiente do museu. Inclusive porque nos foi percebido o incômodo da casa ainda salientar uma arquitetura colonial que pesava nossos afetos e intuições, porém era necessário que fosse no MAB (Museu da Abolição), pois era o único equipamento cultural na cidade que estava sendo gerido por uma mulher negra. Penso que a ENTREMOVERES foi um grande exercício de um laboratório, existia o desejo de permanecer sempre em contato com todes durante os 03 meses da mostra porque as ações pareciam não ter um fluxo final, mas sim de continuidade. Este trabalho de Deba teve sua primeira montagem em um barco na Mostra Flutuantes de Artes Visuais que acontece pelo Sesc Petrolina coordenada por André Vitor Brandão, é uma rede de cerâmica que tem como princípio o atravessamento da luz como eco da terra encantada indígena Truká, sua presentificação no espaço. Este trabalho conta com uma disponibilidade coletiva para sua montagem, a artista estava conosco direcionando e compartilhando um pouco de seu processo, mas de fato acredito que ele traduz uma relação que tentamos conduzir durante o período da mostra que é o de ajuda mútua e horizontalidade. Bem… acho que para mim foi de grande aprendizado entender o quão é complexo trabalhar subjetividades, pois dentro de um mote que poderia cair novamente numa perspectiva do que é certo ou errado a partir de dinâmicas sobre representatividade, nós tencionamos nossos próprios mitos.

AN: Lembro de algumas conversas que tive sobre a Sônia Gomes com artistas daqui de Recife durante o Palco Preto (plataforma física articulada em PE pelo coletivo CARNI de Arte Negra e Indígena para formação e troca de experiências entre artistas racializados). A Sonia sempre surgia como exemplo de uma grande referência, há uma admiração pelo seu entrelaçar de histórias que nos permite enxergar afetos comuns em nossas próprias vivências e redes de narrativas. Quando tocávamos no nome da Sonia era muito fácil a conversa reverberar em artistas de gerações anteriores às nossas que sempre eram vistos enquanto fazedores de uma cultura “popular“, artistas incríveis que tiveram suas práticas enclausuradas em uma visão racista e folclórica, numa perspectiva de manutenção da outridade. Aprendi muito nestes diálogos com o coletivo sobre a prática da não separabilidade e da não reprodução de valores hegemônicos enquanto construção em um processo de articulação. Entendi que o hábito de classificar se esvazia em nossas práticas, pois circulamos entre os maracatus, os cocos, as galerias de artes, museus e a rua, e que nosso processo criativo estava atrelado a vários espaços. Bem, queria saber como você, enquanto também articuladora, tem pensando o diálogo com artistas que continuam ainda fora do eixo da “arte contemporânea“ e muitas vezes pertencem a outras gerações?

ACA: Olha, Ariana, isso dá um nó na minha cabeça muito grande, mas vou tentar desenrolar. Eu sinto que existe uma hipervalorização da arte contemporânea como modo de validação de ações individuais. Gostaria que, se eu quisesse, pudesse fazer um movimento de dança andando na rua, mas a única justificativa possível disso é se isso for uma performance. Me pergunto, por que alguém faz uma escultura assim ou assado? A gente pode criar mil explicações conceituais e se quiser fazer uma tese de mestrado sobre, mas em última instância foi porque a pessoa quis. Queria que as pessoas só pudessem fazer o que elas sentem vontade sem precisar chamar de arte para justificar, e neste sentido me incomoda mais que a arte contemporânea seja um validador intelectual do fazer do que o fato de certas linguagens não fazerem parte do circuito de arte. Ainda que eu tenha plena consciência de que os valores que classificam arte contemporânea e arte popular sejam muito racistas, tento manter em mente que arte contemporânea é também só um mercado como qualquer outro, com um recorte específico que eu tento usar para validar economicamente o que eu gosto de fazer. Arte também é reconhecidamente um lugar destinado à subjetividade, e por isso acho que pode ser estratégico ocupar este lugar enquanto pessoa racializada, como um meio educativo de desconstruir estereótipos animalizadores do corpo negro e nisto reconhecer práticas antigas também é relevante. Costumo dizer que para você querer algo, muitas vezes precisa saber que é possível, não sei se todo artista tem vontade de se relacionar com o circuito de arte contemporânea, mas acho legal que as pessoas saibam que o que elas fazem poderia estar neste lugar, se elas tivessem vontade. O direito à possibilidade é importante.

Mas a verdade é que penso pouco sobre articulação com artistas mais velhos que teriam seus trabalhos classificados como arte popular, nem conheço muitas pessoas na verdade, frequento muitos lugares artísticos de pessoas negras, mas a maioria é jovem e já na chave da contemporaneidade como conhecemos, os maracatus e cocos que passei perto aqui no Rio inclusive eram os lugares preferidos das brancas. Claro que existem manifestações artísticas populares negras antigas no Rio, mas tirando o samba, que já está num lugar super estabelecido me parece, nas artes eu ando muito mais por terrenos jovens (o que é uma coisa específica da minha vivência).

ACA: Acho que é um consenso que curadoria é um lugar de poder, é uma puta responsabilidade ter em suas mãos a capacidade de apontar quem está dentro, quem está fora, quem integra e quem não. Fico muito curiosa de saber como se dá o processo de pesquisa curatorial, como chegar a artistas que estão fora do alcance do círculo habitual do-da curador-a, e evitar que os circuitos expositivos se tornem uma dança dos mesmos. Você poderia me falar um pouco sobre seu processo de pesquisa?

AN: Essa mesma inquietação que você traz também é minha. Entendo que a prática curatorial se acomodou em um lugar preguiçoso, que não busca se arriscar e acaba perpetuando lugares confortáveis. Isto de fato é um problema, pois por causa de práticas assim houve uma manutenção de privilégios que não são distribuídos para narrativas dissidentes. Acredito que convocatórias são ótimos dispositivos para alcançar trabalhos de artistas que estão em espaços menos institucionais, mas claro que isso depende de uma comunicação inclusiva e também educativa para facilitar o acesso a essas informações.

Bem… esta é apenas uma das etapas, mas pessoalmente eu gosto de acompanhar artistas, gosto de me aproximar deles e se possível conviver, é uma forma de adentrar em suas poéticas e também ter uma troca de referências e afetos. Atualmente tenho utilizado a internet como veículo para conversar com artistas de estados como o Pará, Bahia, Ceará, Paraíba, Rondônia e etc, e de países como Colômbia, México e Chile, além de cidades mais próximas de Recife como Petrolina e Arcoverde. Essa desterritorialização que a internet propõe é incrível para aprofundamos discursos sobre os nossos territórios, que é o que mais tem me interessado atualmente. Acredito que precisamos estar atentos a não criação de um circuito impenetrável, ou seja, cabe ao curador circular da maneira que é possível (falo aqui do limite financeiro para jovens curadores), mas nunca deixar de estar disponível para conhecer poéticas e não esperar que museus ou galerias sejam seus únicos aportes para uma pesquisa. Acredito muito na curadoria-corpo e também em um processo de aquilombamento que se estenda, ou seja, que nos permita permanecer e transitar em lugares que desejamos. É um exercício de atenção que fala sobre os obstáculos de corpos que são privados de fluxos, e assim o mergulho para entender quem ainda não consegue transitar por sua própria escolha.

AN: Ver seu trabalho é entender as múltiplas possibilidades da expansão de um corpo negre, a abstração é uma das formas de infinitude de caminhos. Se fosse uma palavra talvez se relacionasse com o eco, que se inicia de uma forma e depois se expande em um processo de desconfiguração. Eu adoro esse trabalho porque ele se apresenta para mim como uma pequena janela de texturas costurada em uma base um pouco mais uniforme, mas que pode ser dimensionada como a neve em sua aparência crua. Como você dialoga seu trabalho com a paisagem? Como é o exercício de não fixá-lo em uma única janela?

ACA: Muito das minhas referências vêm de paisagem, max falou sobre a ideia de um ponto de vista trocando de referencial constantemente e gostei muito disso. Gosto de pensar na multiplicidade de visões do espaço, vista de horizonte, de satélite, microscópica, e a paisagem é um elemento que acaba compondo algumas dessas visões. Acho que eco é uma comparação interessante, a distorção conforme a expansão do som. Como as coisas ressoam em nós. Diane Lima fala algumas vezes sobre produzir não colocando a si a partir do mundo, e sim colocando o mundo a partir de si. Essa fala ecoa em mim, porque na minha pintura isso acontece bastante, colocações do mundo que vivemos, mas também de mundos que são possíveis.

ACA: Tem 1 coisa na infância que eu admiro, que é o direito de inventar e de deixar o corpo muito mais livre do que o que é permitido aos adultos. Um adulto não pode correr na rua, andar balançando os braços, falar sozinho, ou qualquer coisa que saia um pouquinho que seja do protocolo de comportamento normal de ser humano fora da infância. Não quero comparar a arte à infância porque não acho que se trate disto, mas é verdade que dentro da arte contemporânea, tudo o que só era permitido na infância passa a ser validado se for tratado como obra. Me interessa liberar o corpo – e a mente através do corpo – para além da obra, do artista e da arte. Como você acha que poderíamos caminhar nesta direção?

AN: Talvez caminhar nesta direção seja perceber que a presença ancestral da infância circula em vários lugares, não acredito que ela só caiba na arte contemporânea, este é apenas mais um espaço que a nomeia. Precisamos ter cuidado com aquilo que classificamos ou se torna possível apenas pelos processos de legitimação. Acredito que a educação e conexão com os territórios de maneira responsável possa abrir caminhos para um corpo menos arredio e sem medo, assim nos abrimos para os improvisos e para danças como pequenos erês.

Tem um livro que eu gosto muito que se chama Casa das Estrelas do colombiano Javier Naranjo, nele ele constrói um glossário com falas de várias crianças que definem o que são palavras como universo, medo, morte, mãe, etc. Adoro ler esse livro porque me reconecta para um espaço de liberdade dos significados.

AN: O abstracionismo se tornou uma escola nas artes visuais e também uma chave para o não reducionismo do pensamento. Esta imagem ao mesmo tempo que brilha também me transporta para uma paisagem secreta, algo que me permite especular e sentir, mas nunca cair numa certeza absoluta. Gosto de pensar na sensação de ilusão que abrange esta imagem, e ao mesmo tempo o poder, talvez de atuação na opacidade de ativar o mistério. As cores para você são um mergulho? Quais são tuas referências para a composição de um pensamento e prática que partem da cor, este elemento tão decisivo na construção de mundo enquanto lugar de desejo e disputa política?

ACA: Não sei se um mergulho, mas talvez um meio, as cores mediam um pouco a relação que temos com as coisas e acho muito interessante como as cores em relação umas às outras se transformam, uma mesma matiz, valor e saturação é percebida de maneira totalmente diferente quando relacionada a outras cores, as cores têm o poder mudar umas às outras, tipo gente. A gente nunca é a mesma pessoa em contextos diferentes, dependendo do lugar entro muda e saio calada, se não me sinto confortável, nos meus ambientes sou solta solta. Tem cores que podem se apagar se combinadas, ou entrar em choque e criar uma vibração muito estranha, já colocou um verde em cima de um vermelho? E através das cores podemos criar um ambiente. Eu me referencio bastante na natureza para escolher, mas também gosto muito de trazer alguma coisa mais lúdica, mais de sonho, um pouco mais artificial para compor.

ACA: O Yhuri Cruz em 2018 fez uma zine que chama Nenhuma Direção a Não Ser o Centro, em que faz uma crítica ao trabalho da Anna Bella Geiger “Centerminal”, em que, resumidamente, em um vídeo ela atira uma flecha na floresta, acompanha com uma câmera o percurso da flecha e ao fim do vídeo mostra um cartaz com os dizeres em inglês “Qualquer Direção Fora do Centro”. Para Yhuri, o grande problema do trabalho é que ao considerar o trajeto da flecha como um trajeto para fora do centro, considera-se então que o centro seja a si mesmo, quem atira a flecha, estaria ou seria o centro. Yhuri propõe na seguinte frase “Após a diáspora, nenhuma direção a não ser aos centros de si” que retornemos para um olhar de auto-análise. Sabendo que somos o centro apenas de nós mesmos, como conectar os pontos, para que muitos centros juntos se tornem uma rede? Seria isso romântico demais?

AN: Não acredito que seja romântico, penso que estamos trabalhando nisso e percebendo os desafios. Concordo com Yhuri quando ele conecta o corpo diaspórico como centro de si, afinal só um corpo que experiência um deslocamento de lugar pode dizer que direção tomar a frente. Logo, o que quero dizer é que se faz necessário uma reflexão sobre o corpo que já sofreu uma mudança, não há um retorno para um lar, mas sim há movimento nisso. Uma observação a partir de um ponto de partida, que fala sobre uma temporalidade que não se remete apenas para o passado, mas sim se conecta com as complexidades de viagens temporais. Gosto muito de pensar, já que estamos falando sobre direção, sobre o trabalho da artista guadalupense Minia Biabiany, que se propõe perguntar “como habitamos?”, quando caminhamos o que fazemos? Saímos dos eixos ou nos encontramos em vários centros?

AN: Eu acho que eu estava presente no dia desta foto, se não, ela remete aos Chás de Verão que aconteceram no Capacete em articulações Trovoa RJ. Quando ouvir falar destas ações, eu fiquei extremamente conectada com a provocação que era o simples ato de bebar chá, um jeito despretensioso de criar espaços de fortalecimentos com uma tecnologia milenar. Me conta o que tu mais aprendeu ouvindo nestes encontros e o que tu ainda sente falta, algo que escapou, mas que talvez seja o motriz para dar continuidade a estes processos.

ACA: Ai, muitas coisas! Nos primeiros chás, que aconteceram no Hélio Oiticica, o exercício expositivo que os encontros geraram foi muito muito marcante pra mim, por não ter havido seleção e os trabalhos mesmo assim conversarem de um jeito muito legal, as experiências de celebração que isso gerou também foram incríveis. O que a gente já sabia só foi muito confirmado, o poder que a coletividade de mulheres negras tem, é muito mobilizador e que estar à vontade é muito essencial. Algo que senti no segundo ciclo de conversas, no Capacete, foi que quanto maior a quantidade de pessoas mais difícil é tirar o diálogo da superfície, e que por isso talvez pro futuro fizesse mais sentido criarmos conversas em relação às poéticas de cada artista num grupo fixo, do que em um grupo aberto, porque às vezes as pessoas chegam muito de paraquedas ali e o assunto vai pra 1000 caminhos que não têm nada a ver com a intenção original, que no caso destes Chás era de falar mais dos trabalhos e do que cada uma vinha desenvolvendo mesmo.

ACA: Essa imagem me parece ter uma dinâmica de armazenamento e destruição. Quando a catedral de Notre Dame pegou fogo teve gente horrorizada de perceber que para muitas pessoas tinha mais é que queimar mesmo. Como construir uma ética da destruição e da conservação, considerando que transformar muitas vezes pode ser impossível?

NA: Tenho estado atenta a observar a pirâmide à qual a concepção de arquivo se circunda, percebo assim como Achille Mbembe, o contínuo espectro apático e sem vida que lhes são impostos dentro de acervos e as capturas. A escada se eleva na ordem arquivo > status > poder > instituição > estado, um processo naturalizado na museologia de vestimenta moderna e tradicionalista, a madrinha dos processos de colonização, e que ainda nos permite a visualização de seus resquícios em práticas atuais. Uma botânica da morte, o objeto está morto enquanto o olhar está ativo.

Mas me pergunto o quão importante é percebermos que as imagens nunca estarão mortas porque sempre serão carregadas de símbolos, significados e presença. Então, acredito que sua pergunta abrange um balanceamento sobre aquilo que se deve preservar. Trago a ideia do colecionismo como uma base para certos poderes, então como se constitui uma coleção? O que devemos preservar e que histórias necessitam ser narradas porque sofreram de várias tentativas violentas de esquecimento? Tudo isso perpassa uma ética da destruição, se toda estrutura colonial arquitetônica não desaparecer, podemos mudar a forma como essas camadas nos atinge, trabalhamos para tirá-las do eixo central, acredito nisso como processo para seguir com ações como as derrubadas de monumentos militares, por exemplo, que têm sido recorrentes no Chile e na Colômbia.

Converso com a presença da entidade errante Maria Mulambo nos diversos imaginários dos povos de terreiro brasileiros, ela que transitava entre cidades em uma prática desviante de obstáculos patriarcalistas e coloniais buscando encontros como pontos de estratégia.

AN: Ana, na minha prática eu sempre tento me conectar com territórios que aparentemente sejam semelhantes ao lugar onde moro, mas que obviamente me revelam em suas especificidades as diferenças criadas dentro de movimentos de migrações. Toda vez que penso sobre isso, aprendo mais sobre onde vivo e as ficções criadas a partir de uma historicidade única e de apagamentos. É um processo que me demanda fôlego, tempo e espera. Como você tem pensando em seus trajetos e como esses fluxos permeiam teu trabalho?

ACA: Tava falando com max sobre as ideias de dispersão e de concentração, max sugeriu que dispersão parecia ser um conceito importante politicamente para mim e eu fiquei pensando nisso esses dias. Para uma pessoa com Sol, Mercúrio, Vênus e Marte em Sagitário, deslocamento como valor não é uma surpresa, não quero acreditar em macrocefalias. Ao mesmo tempo tenho me reservado muito ao direito de estabelecer diálogos onde consigo de fato ter uma comunicação frutífera, sem medo de ser feliz, e sem medo de parecer ruim também, de compartilhamento de vulnerabilidades e consequentemente de forças. Por ter essa ética de comunicação muito estabelecida como algo que eu quero para a minha vida, preciso estar sempre atenta para não cair na tentação de praticar julgamentos simplistas de pessoas que vibram em outras frequências. No trabalho isto tem vindo como uma necessidade muito grande de exercitar a minha intuição na hora de estabelecer pontes, no fundo, a gente sempre sabe, e isso aí nem sempre é o mais lógico, ou o que em teoria a gente vislumbra como ideal. É aí que o bicho pega, colocar a intuição na frente da lógica não é nada fácil, é inclusive às vezes ser incoerente, e isso é horrível.

ACA: Entremoveres foi a primeira ação de Trovoa PE, falando novamente de rede, quais as potências e os desafios que uma articulação de mulheres racializadas enfrenta ao se propor a atuar na extensão de um território tão desigual como o Brasil?

AN: Entremoveres foi um espaço temporário de encontros e de trocas. Vejo que quando finalizamos a mostra/laboratório estávamos ainda mais conectadas, mas também com o fim de um processo seguimos espalhadas por bairros e cidades distintas. A experiência segue no corpo de cada uma de nós, mas há uma ansiedade para darmos continuidade a um trabalho coletivo. Perceber que ainda não conseguimos retomar algumas atividades e que alguns registros, assim como um catálogo dos trabalhos e textos sobre o processo escritos entre várias mãos ainda não foi realizado, dá uma certa dorzinha hahaha. Porque fomos mais de 60 pessoas que participaram e as ideias nunca pararam, sei como foi significativo e transformador para algumas pessoas, e também de tremendo desgaste pela falta de recursos. Dentro de um contexto mais nacional, acredito que houveram tensões e aprendizados sobre distribuições de recursos entre o sudeste e as regiões do NO e NE.

Nisto, ainda penso em Pernambuco qual parcerias poderíamos ter para continuarmos com algum incentivo, há muito ainda a ser feito.

AN: Quando eu era pequena meu pai me trouxe um pequeno jabuti e eu coloquei o seu nome de Rafael por causa das Tartarugas Ninjas. Não sabia eu que Rafael era bastante astuto e sua proximidade com a terra me fazia rastejar o dia inteiro atrás dele numa tentativa de comunicação ou de chamar sua atenção. Era muito lenta nossa amizade, eu queria agilidade, mas Rafael me propunha uma conversa longa e demorada. Eu não tinha paciência e desistia rápido. Hoje sempre penso na espera enquanto ponto de partida, saber por onde piso pra poder seguir. O que aprendemos no tempo em que estamos esperando? Tenho aprendido como traçar em minhas emoções uma espera para não agir apenas pelo impulso das feridas coloniais. Estamos aqui, mas não mais para cair em armadilhas.

ACA: Saber por onde piso para poder seguir tem sido importante, acho que tem muito a ver com o que falei na pergunta anterior e também com a pergunta da Rihanna, e com a primeira questão de não assumir que o que já viveu muito está pronto para o descarte. Olhando agora talvez muito dessa nossa conversa tenha passado pela ideia de respeitar o tempo das coisas. Quando eu trabalhava mais com design me incomodava muito a obsessão por inovação que os profissionais da área têm, e não é só no design, é uma característica do nosso tempo, o culto ao novo. Como se tudo precisasse mudar muito, desesperadamente rápido, e de fato, se você quiser estar alinhada com o ritmo da contemporaneidade, precisa mesmo. Mas eu não quero viver guiada por isso. E para além da lógica de produtividade, tem também o tempo das relações, tenho exercitado diferenciar calma de desconfiança, o que não é óbvio, não quero ser uma pessoa fechada, mas aprender a respirar fundo e sentir o terreno antes de me colocar. Não é a toa que um jabuti, mesmo sendo um animal de pequeno a médio porte pode viver até 100 anos.

Ariana Nuala (Recife, 1993) é educadora, pesquisadora e curadora independente. Combina estratégias que começam no corpo e se condensam em escrita e imagem. O exercício na curadoria é também x artística e educativa, uma necessidade de mediação que tange seu caminhar. Formada em Licenciatura em Artes Visuais pela Universidade Federal de Pernambuco (2017), atua na coordenação do educativo no Museu Murillo La Greca e é integrante e curadora do CARNI Coletivo (@carnicoletivo).

English

English